当用户在手机屏幕上滑动滤镜,轻声问出“滤镜滤镜告诉我,谁是世界上最美丽的人”时,这句看似玩笑的话语背后,折射出数字时代深刻的美学变革。各类美颜软件通过算法重塑着我们对“美”的认知,也在悄然改变着我们的自我认同。

一、算法塑造的“标准美”

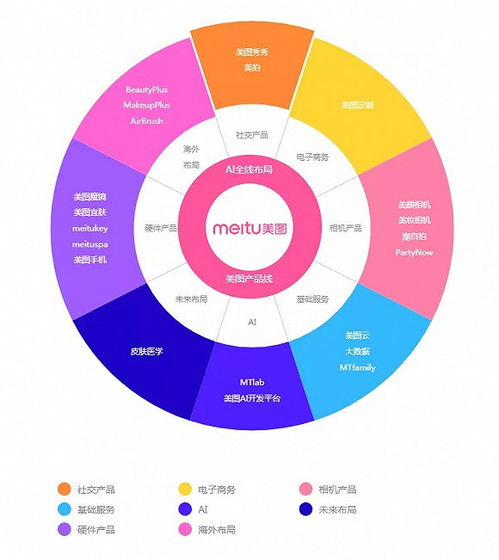

现代美颜软件通过面部识别、皮肤检测、五官比例分析等技术,建立了一套精密的美学标准。大眼睛、高鼻梁、尖下巴、白皙无瑕的肌肤成为算法偏好的“模板”。当数亿用户日复一日使用这些滤镜,无形中强化了特定的审美取向,甚至催生出“网红脸”这样的现象。

二、美丽定义的权力转移

历史上,美丽的定义权曾掌握在艺术大师、时尚杂志和影视明星手中。如今,这个权力正在向科技公司和算法工程师转移。软件开发者通过调整滤镜参数,实际上在定义着“什么样的面孔更受欢迎”。这种技术赋权既带来了审美民主化,也可能导致审美单一化。

三、滤镜背后的心理学

研究显示,长期使用美颜滤镜可能导致“ Snapchat 体像障碍”——用户难以接受未经修饰的真实自己。滤镜在满足我们变美愿望的同时,也在制造新的焦虑。当“数字自我”与“现实自我”的差距越来越大,心理健康问题随之而来。

四、重新思考美丽的本质

或许,世界上最美丽的人从来就不存在于滤镜之中。美丽应该是多元的、真实的、有生命力的。科技进步不该成为束缚我们的新枷锁,而应帮助我们更好地欣赏每一种独特的美。当我们关掉滤镜,直面镜中真实的自己,那份自信与坦然,或许才是最美的模样。

在滤镜泛滥的时代,我们更需要保持清醒:技术可以美化影像,但不应定义美丽。真正的美,源于对独特性的珍视,对真实自我的接纳,以及对多元审美的包容。